El puente de los asesinos (16 page)

Read El puente de los asesinos Online

Authors: Arturo Pérez-Reverte

—Pardiez —comenté—. ¿Baja el turco?

La pregunta lo hizo sonreír bajo el mostacho, aunque su continente era grave. Tenían una cita, dijo sin alzar la voz. El y Baltasar Toledo, en lugar incómodo y de concurrencia dudosa. Precisamente venía a buscarme. El plan era que yo mirase de lejos, sin intervenir. Por si acaso.

—Lleva esto y tu puñal —dijo, pasándome la pistola—. Me seguirás a veinte pasos... Si todo va bien, bebes un trago, o lo aparentas, y te quedas al margen. Si hay complicaciones y encuentras manera, echa una mano. Pero no te arriesgues. En mal trance, y si no hay remedio, avisa a la embajada.

Cogí la pistola, sopesándola en la mano. Era una buena

puffer

corta y de rueda, de las alemanas que usaban nuestros ferreruelos de caballería. Con pólvora de calidad y una bala de onza y media de plomo, podía perforar un peto de acero a quince pasos. Me la puse al cinto, entré en mi cuarto y me lavé un poco la cara en la jofaina para atenuar el olor a hembra. Luego cogí la daga, el sombrero y la capa, y sin hacer más preguntas salí tras el capitán.

Cuando pisamos la calle anochecía con rapidez, pero la ciudad aún estaba entre dos luces, con la oscuridad reptando desde los soportales y callejones más estrechos. Alumbrados por antorchas de pez y resina, que la humedad rodeaba de halos de luz difusa, los plateros del puente cerraban sus tiendas, y algunas góndolas y embarcaciones que se movían a remo por el canal grande encendían ya sus fanales. Después de cruzar Rialto torcimos a la derecha, tomando una de las calles por las que mayor multitud deambulaba. Yo sabía que el capitán Alatriste buscaba el gentío a fin de desorientar a eventuales espías que le fueran a la huella, de modo que procuré prever sus movimientos sin perderlo nunca de vista. Lo seguía como me había ordenado, vivo como un hurón: veinte pasos detrás, sorteando a la gente y empinándome en ocasiones sobre las puntas de los zapatos para distinguirlo a lo lejos. La calle, como digo, hervía de gente como piojos en cabeza de soldado, y una vez más me pareció pasmoso el bullicio y la intensa vida que lo llenaban todo, la gente a pie y la extraña ausencia de coches, carrozas y caballerías. Como español, yo tenía perfecto conocimiento de que aquella república corrupta, hecha en el agua por gente embustera de la que huyó la tierra, era nariz de las naciones y albañal de las monarquías: un mal tolerado por los turcos por hacer daño a los cristianos, y por los cristianos para hacer daño a los turcos; con los venecianos, que no eran turcos ni cristianos sino de la estirpe de Pilatos, tolerados por la Providencia para castigar a unos y otros con su entremetimiento y sus vilezas. Sabía todo eso, como digo; y también que si Dios hubiese amanecido cuerdo una mañana, habría borrado esa isla de la faz del mar y de la tierra. Pero no podía menos que fascinarme, a mi pesar, aquel portento de riqueza infinita, contornos alegres y mucha abundancia, donde todo podía encontrarse; pues lo mismo te cruzabas con un corpulento dálmata que con un esclavo etíope o un severo embajador oriental de capa y turbante. Iba así por la calle, como digo, aunque atento al capitán Alatriste, sin dejar de admirar las tiendas que cerraban o encendían luces dentro, los vidrios de magníficos colores, las especias y olores penetrantes pese al frío, la multitud que a esa hora discurría por los puentes, los señores que paseaban arrogantes con sombreros guarnecidos de piel, cadenas de oro de herradura y capas venecianas sobre los hombros, precedidos por criados con antorchas listas para ser encendidas en cuanto hiciese noche del todo. Y las damas de buena familia, o que lo aparentaban, forradas de martas bajo los zendaletos de seda blanca con que se cubrían la cabeza; pues la mantelina negra se dejaba esos días para mujeres de menos respeto, de ésas a las que se refería Lope de Vega:

Pues honradas no las hallas

,sé de algunas, porque cuadre

,que se arriman a una madre

que busca a quién arrimallas.

O aquellas otras, en realidad las mismas, a las que don Francisco de Quevedo había retratado así de bien:

Dije que una señora era absoluta

,y siendo más honesta que Lucrecia

,por rimar el cuarteto la hice puta.

La admiración por Venecia, sin embargo, no me quitaba el frío; y éste encogía mis miembros bajo la capa. Que, pese a ser vascongado y de Oñate —donde no puede decirse que el sol favorezca más de lo justo—, en aquella humedad y cielo fosco, casi negro a esas horas, el paño nunca llegaba a abrigar del todo. Anduve así embozándome cuanto podía, siempre a prudente distancia del capitán, y comprobé que nadie le iba detrás, o que quien lo hiciese era tan sutil como invisible. Recorrimos desde Rialto, como dije, la calle que los venecianos llaman de la Mandola, muy larga y animada; y antes de llegar al campo de San Ángelo y a la muestra de una hostería llamada del Acqua Pazza, que le hace esquina, tuve que apresurar el paso, pues el capitán torció a la izquierda y por un instante lo perdí de vista. Alcancé a verlo de nuevo en un cruce de calles más estrechas, sumiéndose en las sombras que allí eran espesas, pues la última claridad sobre los aleros de los tejados había dado paso a la negrura de la noche, y sólo una antorcha que ardía con humo de resina sobre un puente de piedra me permitió situarlo. Vi su silueta cruzar el puente y desaparecer al otro lado, bajo un soportal que cubría la calle toda, y en cuya embocadura la luz rojiza iluminaba, sobre una puerta en forma de arco, una barbuda y siniestra cabeza esculpida en mármol. Sentí mis músculos crisparse con el aroma familiar del peligro, y por instinto desembaracé la capa lo suficiente para tocar el mango de hueso de mi puñal, que era una almarada con tres aristas de las llamadas desmalladores, sin corte pero afilada como aguja, larga de un palmo, capaz de perforar un coleto de cuero o una cota que no tuviese los anillos demasiado juntos, si el golpe lo aplicabas recio. La pistola la llevaba detrás, metida en el cinto, más rebozada; y su peso confortaba un tanto. Había unas pocas sombras inmóviles en el contraluz de la calle, antes de llegar al puente: negras siluetas masculinas y femeninas. Sonaban susurros, risas contenidas, murmullos de conversación. Anduve rápido entre medio, escudriñándolo todo con suspicacia, sin que nadie me dirigiera la palabra. Crucé el puente a mi vez —el de los Asesinos no tenía pretil y franqueaba un canal estrecho, de agua negra e inmóvil como aceite—, y al otro lado, al resplandor de una segunda antorcha puesta en la pared, me di de cara con dos senos desnudos de mujer.

En Venecia, las mujeres públicas —once mil se decía censadas aquel año veintisiete— exhibían sus encantos con más desvergüenza que las españolas o las del resto de Italia. Mostrarse con los pechos descubiertos era seña de identidad local, incluso en invierno, tanto en las ventanas desde las que acechaban a los clientes como en las calles donde ejercían su oficio. La de los Asesinos, con el puente al que daba nombre y la taberna que algo más allá se cobijaba en el soportal, era terreno más que favorable. Tras la primera impresión —imaginen vuestras mercedes lo que supone cruzar un puente y toparte con dos voluminosos pechos a un palmo de tus narices—, comprobé que el lugar abundaba en esa suerte de reclamos: los peldaños descendían estrechándose en una calle donde la luz de la antorcha mostraba en penumbra a una docena de mujeres recostadas en los muros; de manera que el transeúnte circulaba por una especie de corredor de carne descubierta, rozándola aunque no lo pretendiera, mientras sus propietarias apuntaban toda clase de sugerencias y obscenidades, con mucho vieni quá, galatuomo, mucho meti qui quese danaro y mucho ti faro feliche come nesuna. Yo había perdido de vista al capitán Alatriste, pero me tranquilizó comprobar que el bacaro donde estaba concertada la cita se hallaba a pocos pasos. Así que sorteé los enhiestos pezones —el frío, sin duda— de una última acechona, y crucé el umbral de la bayunca.

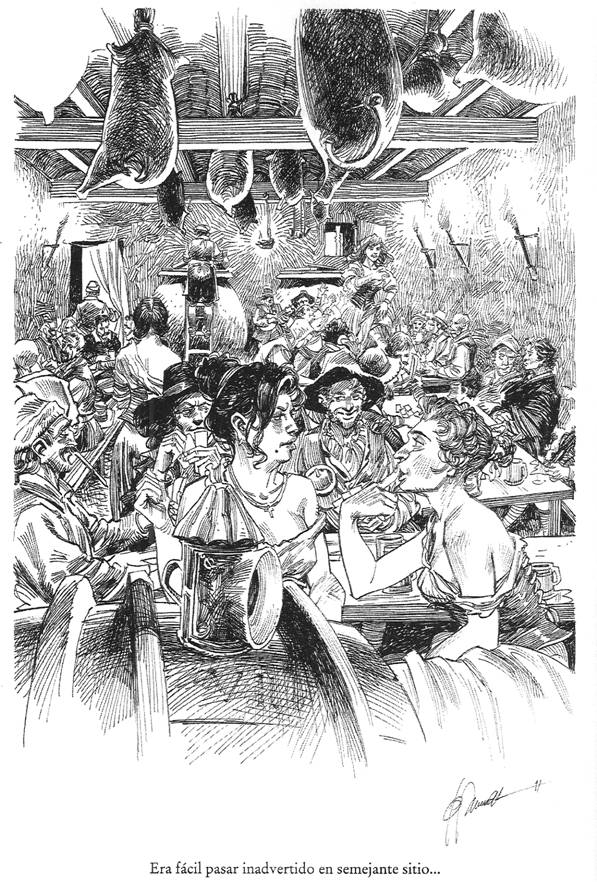

El cabildo que la llenaba era de alivio, y en el acto comprendí por qué habían elegido ese lugar para reunirse. Era fácil pasar inadvertido en semejante sitio. La taberna era una nave grande, con vigas negras en el techo y tinajas al fondo, provista de mesas largas y bancos sin respaldo. Menudeaban allí, mujeres aparte, los

bravi

, que es como en Italia se conocía a los que alquilaban sus servicios a tanto la cuchillada, así como rufianes de putas, tahúres, buscavidas, barcarolos y soldados libres de servicio. Y al ser estos últimos, cual casi todos los que a Venecia servían, de diversas naciones y parlas, el sitio era un pentecostés de conversaciones en todas las lenguas imaginables. Añádase a eso la luz resinosa de las antorchas que ahumaban el techo y enrarecían el aire, las pieles grasientas y sudadas, el hedor de vino rancio, vómitos y orines que llegaba del patio posterior —que daba a un canal en cuya margen se aliviaban con igual impudicia hombres que mujeres—, el serrín sucio del suelo, las voces, las risotadas y el humo de las pipas de madera y barro que muchos fumaban.

Pedí vino —me lo trajeron en una jarra sucia y desbocada, pero no era momento de hacer ascos—, eché un vistazo al capitán Alatriste, que se había reunido con don Baltasar Toledo y otros dos hombres, y tras asegurarme de que nadie parecía especialmente atento a ellos, fui a sentarme a una mesa cuajada de braveza, como casi todas, donde los gayones que allí remojaban la obra me hicieron sitio. Me instalé en el banco de madera pringosa con la jarra en las manos, la espalda contra la pared, el agujón y la pistola —su cañón largo y la rueda me incomodaban la rabadilla— disimulados en los pliegues de la capa, y observando la parroquia con ojo de halcón: tanto a la gente que estaba con el capitán como a la que entraba de la calle. Probé apenas el vino, que era un raboso local, infame hasta para dárselo a beber al mal ladrón que crucificaron con Cristo; así que puse la jarra sobre la mesa y me olvidé de ella. Miraba a un lado y a otro, atento a los rostros y las actitudes, negando con la cabeza y una sonrisa exageradamente cortés cada vez que un churrián se arrimaba a ofrecerme los servicios de su coima, o un fullero me enseñaba un catecismo de cuarenta y ocho, que son tantos naipes como años tuvo Mahoma. Y concluí que, si por algún casual teníamos refriega en aquella zahúrda, ni el capitán ni yo alcanzaríamos a salir vivos.

—Estamos de acuerdo, entonces —dijo Baltasar Toledo.

Diego Alatriste, que no despegaba los labios, estudiaba a los otros dos hombres. La vida y sus lances le habían enseñado a situar a las personas por lo que callaban, en vez de por lo que decían. Puestos a juzgar palabras, gestos o intenciones, los oídos solían mentir más que los ojos.

—¿Portan vuesiñorías el dinero?

El capitán Lorenzo Faliero se manejaba con regular destreza en la parla castellana, que había aprendido muy joven, contaba, en Nápoles y Sicilia. Andaba por los treinta y cinco años, y tenía buena planta: alto, rubio de tez y pelo —lo peinaba largo, hasta los hombros— y de barba. Según había contado Saavedra Fajardo, el capitán de la compañía tudesca al servicio de la Serenísima era veneciano de nacimiento, vástago de la rama pobre de una familia ilustre, algunos de cuyos miembros ocupaban cargos públicos en la ciudad. Gente partidaria del opositor al dogo, Riniero Zeno.

—Lo hemos traído —respondió Baltasar Toledo.

Alatriste vio que éste hacía un movimiento discreto bajo la mesa, al amparo de su capa, y que el veneciano se inclinaba un poco. Al incorporarse Faliero con aire satisfecho, los dos hombres cambiaron una mirada de inteligencia.

—El peso mi pare adecuado —comentó Faliero.

—Celebro que satisfaga a vuestra merced, porque ya no habrá más hasta que todo acabe.

El veneciano pareció pasar por alto el tono severo del comentario.

—Non será argento, imagino. ¿Come sidiche?... Plata.

Negó Toledo con la cabeza.

—Son ducados de ciento veinticuatro sueldos, de Santa Giustina.

Se volvió a medias Faliero hacia su acompañante. Este asintió brevemente con la cabeza. Al llegar, el otro lo había presentado como capitano Maffio. Era tosco de rostro y maneras, fornido de cuerpo, y tenía las manos anchas igual que partesanas. Diego Alatriste, que lo estudiaba aún con más atención que a Faliero, sabía que Maffio Sagodino era un renegado raguseo que mandaba la compañía de mercenarios dálmatas que estaría de guardia en el Arsenal la noche de la encamisada. De ahí que su interés por él fuese mayor, a causa de la parte que le tocaba. Soldado profesional hasta el tuétano, dedujo. Unos cuarenta largos, curtido, marcas en la piel, maneras de milicia. Se preguntó qué lo llevaría a la traición, aunque en Venecia, república desleal a todo y sinuosa por naturaleza, esa palabra adquiría contornos imprecisos. Lo del capitán Faliero parecía más evidente: su simpatía, posiblemente familiar, por la causa de Riniero Zeno, aguijada por una buena cantidad de oro como el que acababa de cambiar de manos bajo la mesa. En lo que a Maffio Sagodino se refería, Alatriste no veía las cosas tan claras. Quizá se trataba, en su caso, de un ascenso no logrado, o del resquemor de una vieja ofensa. Tal vez el hambre de riquezas, el cansancio de un trabajo, la ambición de una mujer. Había fronteras, concluyó, que todo hombre era capaz de cruzar en cualquier momento de la vida. Por un instante se preguntó dónde estaría la suya.

—Bebamos —dijo Faliero—. Per la felichitá del negocio.